Dall’inedito

“Caravaggio e le ombre dell’anima”

di Matteo Ricucci

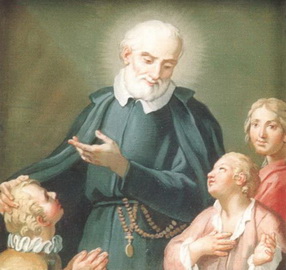

Filippo Romolo Neri. Chi era costui? Per giudizio comune era il “Socrate Cristiano”. Nello stesso anno 1515, in cui in Spagna nacque santa Teresa d’Avila, il 21 luglio, il Signore concesse a Filippo Neri di vedere la luce nel buio mondo della Storia terrena per affidargli il compito di riformare la Chiesa di Roma. Il campo delle sue attività non andò oltre i confini della Caput Mundi, ma ciò per lui non fu un demerito se critici esigenti lo appellarono “Apostolo di Roma”. I suoi anni giovanili li aveva trascorsi a Firenze, dov’era nato. Durante i suoi studi fu ospite dei Domenicani del convento di San Marco i quali esercitarono sul suo animo puro un influsso benefico che lo indirizzò lungo il sentiero dell’amore e della carità. Egli mostrò precocemente un naturale talento per le scienze umanistiche, raggiungendo traguardi altissimi per un giovane di solo diciotto anni. L’arte deve avere avuto un peso non indifferente perché egli, a contatto con gli affreschi del Beato Angelico che abbellivano le anguste celle del convento, ebbe certamente l’impressione di sfiorare lo splendore del Paradiso. Conobbe molto da vicino il Savonarola, di cui assorbì umori e saggezza e per cui nutrì, per tutta la sua vita, un caro ricordo e un sincero affetto. Filippo aveva uno zio ricchissimo, Bartolomeo Romolo, fratello del padre, di San Germano (l’attuale Cassino), il quale lo volle vicino a sé per avviarlo nel lucroso mondo del commercio e degli affari, ma il contatto con i benedettini di Montecassino, accese nel giovane nipote un sacro ardore per la fede e il desiderio di abbracciare la vita religiosa per svolgere il suo apostolato tra la pove-ra gente. Quando zio Bartolomeo Romolo morì, gli lasciò in eredita ben 20000 scudi. Egli vi rinunciò a favore di altri parenti. Nel 1534-35 scelse Roma come campo in cui muovere i primi passi della sua nuova vita di riformatore del corrotto mondo ecclesiastico rinascimentale. Per sopravvivere fece da precettore ai figli, Michele e Ippolito, di tale Galeotto Caccia, toscano e capo della Dogana di Roma: entrambi i ragazzi, al momento di scegliere il definitivo percorso della loro vita, abbracciarono la vocazione religiosa. Sempre nello stesso anno iniziò gli studi di filosofia e di teologia presso la Sapienza e presso gli Agostiniani, ma non durò molto, perché decise di donare tutto il suo tempo ai poveri, agli ammalati, presso l’ospedale degli incurabili e ai pellegrini che giungevano a Roma da grandi distanze, provati dalle sofferte vicissitudini del lungo viaggio. Cominciò a riorganizzare l’antico pellegrinaggio delle “Sette Chiese”: percorrere a piedi scalzi un tour massacrante, recitando preghiere, cantando inni sacri, a contatto con un paesaggio mozzafiato che spaziava dai colli Albani al mare, costeggiando le venerate Catacombe e i maestosi ruderi della Roma imperiale. Egli era amante della musica e del bel canto e fece musicare le “Laudi” di Jacopone da Todi da un musicista di talento, il compositore Giovanni Animuccia, direttore del coro del suo oratorio. E del medesimo poeta amava ascoltare, nel suo arcaico idioma medievale, la rappresentazione del “Pianto della Madonna”. Tali studi avrebbero ispirato al Palestrina le sue grandi opere. Critici obiettivi, comunque, attribuirono a Filippo il merito di aver per primo introdotto i canti polifonici, dopo secoli di predominio di quelli monodici. Quasi giornalmente egli amava raccogliersi in preghiera nelle antiche catacombe di San Sebastiano, dove riposavano le spoglie dei gloriosi martiri cristiani. Si narra che durante una di quelle visite (Pentecoste1544) egli accusò un violento attacco cardiaco, consistente in tremore delle viscere che sembrava volesse scardinare la gabbia toracica per evadere dalla sua prigione. Il tutto accompagnato da un intenso bruciore alla gola, come se il suo cuore avvampasse d’amore per l’umanità intera. Con il tempo, a causa di ciò, riportò anche una deformazione permanente delle costole. Episodi di quel genere lo tormentarono per tutto il resto della sua vita, ma lui non se ne lamentò mai. “Fronte alta, naso aquilino, piccoli occhi di un azzurro celestiale, un poco infossati ma pieni di vita, barba nera”, Filippo era un uomo dolce, remissivo, buontempone, facile allo scherzo, tanto da essere soprannominato: “il Santo della gioia”, “il Giullare di Dio”, “Pippo il buono”. Si deve pre-umere ch’egli fosse davvero ispirato dallo Spirito Santo se scelse come campo del suo apostolato quella specie di fucina del diavolo ch’era la Roma di quei tempi, posto più idoneo a gesuiti, duri di temperamento, combattivi e tetragoni a qualsiasi tipo di sfida.

continua…